Télécharger : RP Monsabré O.P. – Panégyrique de saint Thomas d’Aquin

Saint Thomas fontaine de sapience

Adriaen Collaert (1570-1618), « Verheerlijking van de Heilige Thomas van Aquino » (Rijksmuseum Amsterdam)

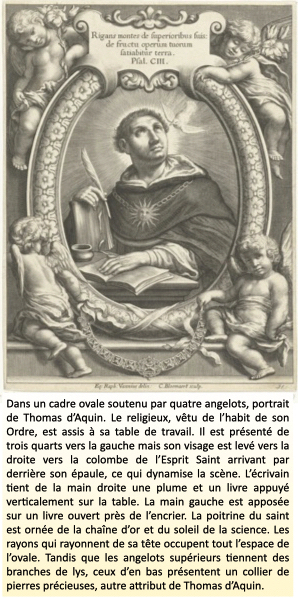

Saint Thomas assurait avoir plus appris devant le crucifix que dans les livres. La croix qui domine la scène rappelle cette confidence, mais aussi le crucifix d’où saint Thomas reçut l’éloge divin : « Bene scripsisti de me, Thoma — Tu as bien écrit de moi, Thomas ».

Une plume à la main, tout prêt à écrire, le saint Docteur reçoit son inspiration du Saint-Esprit (Jn 14, 26). Tout en lui soufflant à l’oreille, la divine colombe semble attiser la flamme de son auréole, qui rayonne comme un soleil venant dissiper les ténèbres. C’est le propre de l’ange d’illuminer ses inférieurs en leur communiquant la vérité divine. Saint Thomas est précisément orné, en cette auréole, du titre de Docteur angélique et illustré par une grande paire d’ailes, semblables à celles des quatre anges situés autour, un attribut ordinairement lié à saint Vincent Ferrier.

Sur la poitrine, un autre soleil, entouré d’une chaîne en or, évoque les ornements avec lesquels il apparut après sa mort au frère Albert de Brescia. Saint Thomas avait précisément composé sous ce titre de Chaîne d’or (Catena aurea) un assemblage de sentences des Pères de l’Église.

Comme Salomon avait préféré la sagesse à tous les biens, Thomas d’Aquin, qui était d’origine princière, méprise tous les honneurs séculiers et ecclésiastiques (couronne et mitre laissées à ses pieds). Mais il dépasse le type du sage proposé par l’ancien Testament. Ecce plus quam Salomon hic : il y a ici plus que Salomon (Mt 12, 42, avec une référence à Lc 11, 31).

Au symbole de la lumière, qui dominait le haut de l’image, répond, en bas, celui de l’eau vivifiante d’une fontaine. Omnes sitientes, venite ad aquas (Vous tous qui avez soif, venez vous abreuver) s’exclamait Isaïe 55, tandis que le livre de l’Ecclésiastique annonce que le sage « répandra à flot ses sages paroles, il publiera ses sages enseignements, beaucoup loueront son intelligence, et il ne sera jamais oublié (Ipse tamquam imbres mittet eloquia sapientiæ suæ et […] palam faciet disciplinam doctrinæ suæ […] : collaudabunt multi sapientiam eius et usque in sæculum non delebitur. Si 39).

Les trois bouches de la fontaine répandant cette eau bienfaisante sont les trois parties (prima pars, secunda pars, tertia pars) de la Somme théologique de saint Thomas (Summa D.T. : Summa Divi Thomæ).

Des religieux de tous Ordres viennent puiser cette doctrine dans un grand réservoir formé par les autres œuvres du saint Docteur (Somme contre les gentils, De Veritate, commentaires, etc.). Mais un peu plus loin, en dehors de cette construction savante, des laïcs viennent aussi y puiser. La petite fontaine est devenue un grand fleuve (Ecce fons parvus crevit in fluvium, Est 10).

Cette représentation de saint Thomas en « fontaine de sapience » sera reprise au siècle suivant par le peintre Antoine Nicolas (1605-1659) dans une œuvre aujourd’hui conservée à Notre-Dame de Paris (« Saint Thomas d’Aquin, Fontaine de Sagesse », 1648).

Panégyrique prononcé à Toulouse, le 7 mars 1893,

par le RP Monsabré O.P.

Ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores. (Eph., 4,11)

Il y en a que Dieu lui-même nous a donnés comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres comme évangélistes, d’autres comme pasteurs et docteurs de son Église.

MES FRERES,

Dieu, dont la Providence attentive veille à la naissance, à l’accroissement, à la prospérité, aux destinées de toutes les familles, ne pouvait pas oublier sa grande famille, l’Église, fruit béni du chaste et sanglant mariage de son Fils Jésus-Christ avec la croix. Par ce même Fils, dit saint Paul, il lui donne des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Des apôtres, pour la répandre dans le monde ; des prophètes, pour lui révéler la splendeur de ses destinées et lui signaler à l’avance les péripéties les plus solennelles de sa vie et de ses combats ; des évangélistes, pour lui raconter ses origines et certifier, par un témoignage authentique, qu’elle est bien la fille unique et légitime du Ciel ; des pasteurs, pour la nourrir de la parole sainte, la gouverner dans la paix et diriger ses voies ; enfin, des docteurs, pour approfondir et développer les célestes vérités qu’elle a reçues de Dieu, et les dégager des nuages qui pourraient en ternir la radieuse clarté. Chacune de ces missions représente quelque chose de la mission universelle du Christ, par conséquent, chacune de ces missions est respectable, voilà pourquoi nous les honorons, tour à tour, en chacun de ceux qui en furent revêtus.

Aujourd’hui, mes Frères, l’Église propose à nos hommages un de ses docteurs, et nous invite à écouter, pour nous instruire, les échos lointains de sa sainte vie. Ce docteur, c’est mon illustre frère Thomas d’Aquin.

Dieu le fit naître dans une petite ville du royaume de Naples, sous le beau ciel de la Sicile[1], au sein de cette Italie, plus chaudement éclairée par les rayons de la foi que par les rayons du soleil, et pour cela toujours si féconde en saints. Ce fut la patrie de son enfance et de sa première jeunesse pendant laquelle se préparent discrètement les vertus des grandes âmes. Plus tard, Thomas choisit lui-même, pour patrie de sa virilité, l’Ordre de Saint- Dominique ; et l’Église, par un décret solennel, désigna la patrie de ses ossements. C’était une juste compensation. Toulouse méritait d’être consolée de n’avoir pu offrir une suprême hospitalité au grand apôtre qui l’avait sauvée des hontes de l’hérésie, et avait obtenu d’elle un berceau pour l’Ordre naissant des Frères-Prêcheurs. Aussi, avec quelle joie, quels transports elle reçut les précieux restes du plus illustre des enfants de saint Dominique, avec quelle pieuse reconnaissance elle obéit, depuis six siècles, au décret pontifical qui lui demande pour ces restes : respect, honneur et vénération.

Je viens, mes Frères, m’associer, après beaucoup d’autres, à vos religieux hommages. Ce n’est pas sans une profonde émotion que je m’approche pour la première fois du tombeau de celui qui fut le père de ma pensée et la lumière de mon apostolat. Quoi que je puisse dire à sa louange, je ne lui rendrai jamais en gloire ce que je lui dois en grâce. L’éloquence a célébré son prodigieux génie, son immense influence et déterminé la place insigne qu’il occupe dans le monde théologique. Je n’ai plus rien à faire dans cet ordre de considérations. Permettez-moi de m’élever moins haut, et de commenter humblement une parole de saint Thomas que je lisais dans le portrait qu’il a tracé du parfait Docteur : « Prius vita quam doctrina : La vie d’abord, la science ensuite. » Mettre en rapport la science et la sainteté dans l’âme de notre grand Docteur ; montrer qu’il fut un grand saint, bien qu’il fût un grand savant ; un grand savant, parce qu’il fut un grand saint : voilà l’objet de mon discours.

I

Un grand saint, bien qu’il fût un grand savant

Saint Thomas fut choisi d’une manière spéciale par le Seigneur, avant qu’il choisit lui- même le Seigneur pour son partage. Un pieux ermite avait prédit à sa mère qu’elle aurait un fils tellement célèbre par sa science et sa sainteté que le monde de son temps n’en verrait pas de pareil, et bientôt des clartés mystérieuses illuminèrent le berceau de ce merveilleux enfant. A l’âge où la nature n’obéit encore qu’à l’élan spontané des convoitises, il fut prévenu par une grâce singulière qui lui fit rechercher avec une pieuse ardeur, je dirais presque avec un pieux entêtement, les choses saintes. Cette grâce, croissant de jour en jour aux yeux de Dieu et des hommes, se manifestait par l’amour de la solitude et de la prière et une ingénieuse tendresse pour les pauvres de Jésus-Christ. Quand elle eut porté ses fruits, Thomas vit s’ouvrir devant lui les portes de l’illustre abbaye du Mont-Cassin, et vint abriter sous son cloître silencieux le premier travail de ses pensées. Elles n’étaient point frivoles comme celles de ses jeunes compagnons. Étranger aux exercices bruyants et aux courses folâtres, l’enfant de dix ans se tenait à l’écart et paraissait déjà absorbé en de profondes réflexions. Au religieux qui lui demandait ce à quoi il songeait : « Je cherche Dieu, répondait-il ; maître, dites-moi, qu’est-ce que Dieu ? » Sublime prologue d’une vie qui sera consacrée toute entière à l’étude des choses divines.

Dieu et des hommes, se manifestait par l’amour de la solitude et de la prière et une ingénieuse tendresse pour les pauvres de Jésus-Christ. Quand elle eut porté ses fruits, Thomas vit s’ouvrir devant lui les portes de l’illustre abbaye du Mont-Cassin, et vint abriter sous son cloître silencieux le premier travail de ses pensées. Elles n’étaient point frivoles comme celles de ses jeunes compagnons. Étranger aux exercices bruyants et aux courses folâtres, l’enfant de dix ans se tenait à l’écart et paraissait déjà absorbé en de profondes réflexions. Au religieux qui lui demandait ce à quoi il songeait : « Je cherche Dieu, répondait-il ; maître, dites-moi, qu’est-ce que Dieu ? » Sublime prologue d’une vie qui sera consacrée toute entière à l’étude des choses divines.

Étonnés de la maturité précoce et des progrès de leur jeune élève, les religieux du Mont- Cassin jugèrent qu’il était temps de l’envoyer à l’Université. Naples n’était pas loin, et elle était célèbre par ses cours. Mollement penchée sur les flots d’une mer azurée, baignée dans les ondes d’une douce et sereine atmosphère, cette ville dont on a dit : Voir Naples et mourir, ce paradis terrestre hanté par de voluptueux démons armés de toutes les séductions funestes aux jeunes âmes, Naples devait-elle pervertir l’adolescence de Thomas d’Aquin ? Non, mes Frères, car les secrets tourments de son âme avide de Dieu lui faisaient prendre en dégoût les plaisirs de ses compagnons. Il était tout entier à la prière et à l’étude. Modeste, réservé, pieux comme un ange, plus profond et plus clair dans le compte rendu de ses leçons que ceux qui l’instruisaient, il leur imposait l’estime de sa vertu et l’admiration de sa prodigieuse intelligence. Aussi, ne furent-ils pas surpris lorsqu’ils le virent se retirer du monde et demander au cloître un asile pour prier et travailler en paix.

Les fils de saint Dominique, auxquels il s’adressa, pouvaient-ils n’être pas touchés de son angélique beauté et de la ferveur de ses désirs ? Et puis, il n’avait point à se déprendre de ces illusions et de ces rêves qui prolongent dans les âmes vulgaires l’ignorance de la vie, les flattent aux dépens de l’avenir et suspendent, quand elles ne l’égarent pas, le courant des généreuses passions ; Dieu avait doué d’une sagesse précoce l’âme de son élu.

Ses parents n’y voulurent point croire. Thomas était noble et petit-fils d’empereur. Pouvait-il sans folie renoncer aux glorieuses espérances de sa famille et humilier, sous le froc d’un mendiant, le sang illustre de ses ancêtres ? Mes Frères, j’estime la noblesse et je comprends qu’on respecte, même dans des veines appauvries, le sang de ceux qui furent grands par leurs vertus et leurs hauts faits ; mais la noblesse, pour glorieuse qu’elle est aux yeux des hommes, n’a pas le droit de se refuser à Dieu quand Dieu l’appelle. Les parents de Thomas ne comprirent pas que Dieu est le maître des vocations, aussi n’épargnèrent-ils rien pour le détourner de son humble et généreux dessein. Mais rien ne put l’ébranler : ni les raisonnements subtils, ni les perspectives de grandeur qu’on fit briller à ses yeux, ni le sombre tableau des humiliations et des souffrances qui l’attendaient, disait-on, dans un ordre mendiant, ni les hautes influences qu’on mit en œuvre pour peser sur ses résolutions et le dégager de ses promesses, ni les larmes de sa mère, ni les caresses de ses sœurs, ni l’intervention brutale de ses frères. La prison même ne fit que lui créer des loisirs pour la prière et le travail.

C’est là qu’une dernière épreuve fut essayée ; elle était digne des deux soldats qui l’avaient imaginée : une courtisane fut payée pour tenter la vertu de leur frère. Mais, alors, l’angélique jeune homme crut qu’il devait cesser d’être doux et patient, s’il ne voulait cesser d’être pur. Armé d’un tison ardent, il mit en fuite cette fille impudique, dont l’audace n’avait rencontré jusque là que de faciles victoires, et, épuisé par ce dernier effort et cette dernière angoisse, il tomba dans un extatique sommeil. Alors, les anges descendirent et ceignirent ses reins d’un cordon mystérieux, comme pour protéger d’un rempart inviolable le chaste sanctuaire où la sagesse divine devait opérer tant de merveilles.

C’est là qu’une dernière épreuve fut essayée ; elle était digne des deux soldats qui l’avaient imaginée : une courtisane fut payée pour tenter la vertu de leur frère. Mais, alors, l’angélique jeune homme crut qu’il devait cesser d’être doux et patient, s’il ne voulait cesser d’être pur. Armé d’un tison ardent, il mit en fuite cette fille impudique, dont l’audace n’avait rencontré jusque là que de faciles victoires, et, épuisé par ce dernier effort et cette dernière angoisse, il tomba dans un extatique sommeil. Alors, les anges descendirent et ceignirent ses reins d’un cordon mystérieux, comme pour protéger d’un rempart inviolable le chaste sanctuaire où la sagesse divine devait opérer tant de merveilles.

L’épreuve suprême était consommée. Il fallait bien céder : rendre à Dieu sa victime, à la religion son enfant. Thomas fut remis aux mains de ses supérieurs.

En ce temps-là, une opulente floraison d’hommes illustres honorait l’Ordre de Saint- Dominique. Le courage héroïque, les vertus sublimes, l’éloquence victorieuse des passions populaires, la science maîtresse des esprits y avaient partout de glorieux représentants. L’un d’eux, Albert le Grand, étonnait l’Allemagne par l’élévation de son intelligence, la subtilité de son esprit, l’étendue de ses connaissances, et devait bientôt, sur les places publiques de Paris, enseigner et enthousiasmer la jeunesse intelligente de tous les pays. C’est à ce maître que Thomas fut confié.

Vous connaissez, mes Frères, la touchante et merveilleuse histoire des commencements de son éducation scolastique : sa discrète application à creuser par l’humilité l’abîme qu’il devait remplir de sa science, le silence obstiné qui le fit appeler par ses compagnons « le gros bœuf muet de Sicile, » la compassion dont il fut l’objet de la part des étudiants qui offrirent charitablement des répétitions à sa médiocrité, et enfin, l’acte public qui révéla son génie et dans lequel Maître Albert, se sentant surpassé, s’écria prophétiquement : « Le voilà celui que nous appelions « le bœuf muet ; » il va pousser de tels mugissements qu’on les entendra jusqu’aux extrémités du monde. »

Le monde a entendu, mes Frères, et il a salué, en Thomas d’Aquin, un des plus grands docteurs de l’Église, un des plus éminents représentants de la science humaine : théologie, philosophie, interprétation des livres sacrés et profanes, politique, poésie, il a tout traité avec une splendeur de génie incomparable. Dois-je faire ici l’énumération et l’analyse de ses œuvres ? — Non c’est inutile. — Ce n’est pas un article bibliographique mais un panégyrique que je vous ai promis. Il nous suffit de savoir que Thomas d’Aquin, préparé par la grâce à la sainteté, fut un grand savant, pour que nous puissions étudier en son âme les rapports de la science et de la sainteté, et montrer, d’abord, comment il fut un grand saint bien qu’il fût un grand savant.

humaine : théologie, philosophie, interprétation des livres sacrés et profanes, politique, poésie, il a tout traité avec une splendeur de génie incomparable. Dois-je faire ici l’énumération et l’analyse de ses œuvres ? — Non c’est inutile. — Ce n’est pas un article bibliographique mais un panégyrique que je vous ai promis. Il nous suffit de savoir que Thomas d’Aquin, préparé par la grâce à la sainteté, fut un grand savant, pour que nous puissions étudier en son âme les rapports de la science et de la sainteté, et montrer, d’abord, comment il fut un grand saint bien qu’il fût un grand savant.

La science a ses avantages et aussi ses inconvénients ; et j’ai bien peur que, dans notre nature déséquilibrée par le péché, les inconvénients ne l’emportent sur les avantages. Sans doute, la science perfectionne l’âme humaine, peut la conduire à Dieu et l’aider à la vertu, mais encore faut-il se défier des passions qui l’égarent et la corrompent. C’est le propre de la sainteté de combattre ces passions et de contenir la science en de sages mesures qui la préservent de l’enflure.

« Car la science enfle, » dit l’Apôtre, « scientia inflat : » c’est le premier et le plus commun de ses inconvénients.

Les gens modestes par tempérament sont rares et n’ont pas grand mérite. Le plus grand nombre de ceux qui savent quelque chose peuvent souscrire à cet examen de conscience du grand Platon : « Nous aimons à nous glorifier et à faire les superbes de ce que nous savons. » Et remarquez bien qu’il n’est pas nécessaire que notre savoir soit transcendant ; tout nous est prétexte de nous grandir à nos propres yeux et de nous faire valoir. Ce ne sont pas les esprits les plus riches en connaissance qui mènent, en ce monde, le plus grand train d’orgueil et font le plus grand bruit, mais bien les esprits médiocres qui prennent leur enflure pour du solide embonpoint.

« La science enfle : Scientia inflat. » Thomas d’Aquin connaissait cette parole de l’Apôtre et l’avait méditée jusqu’à remplir son âme d’une salutaire terreur. Il aimait la science, et la science lui faisait peur. C’est pour cela que, sur les bancs de l’école, il contenait avec tant de discrétion les hautes et profondes idées qu’il sentait éclore en sa belle intelligence. Et quand il ne fut plus possible de cacher la lumière, quand, attirée par son éclat, la gloire vint au devant de lui, il voulut l’envelopper d’ombre et se fit si petit, si aimablement simple et serviable, qu’on ne savait quoi admirer le plus en lui : la splendeur de son génie ou la profondeur de son humilité. Avec quelle joie dans la querelle de l’Université, hostile à l’enseignement des Ordres mendiants, il acceptait les injures, les mauvais traitements et les humiliations publiques ! Avec quelle docilité il se laissait reprendre devant tous ses frères par le correcteur, alors même qu’il disait bien ! avec quelle aimable complaisance il se prêtait aux humbles services qu’on lui demandait au nom de l’obéissance !

Un jour, c’était à Bologne, un jeune frère de passage, qui ne le connaissait pas, vint lui dire qu’étant obligé de sortir il était autorisé par le Prieur à prendre comme compagnon le premier religieux qu’il rencontrerait. L’excuse était facile, mais l’humilité l’arrêta sur les lèvres du bon Père, qui se mit en devoir de suivre le jeune frère. Celui-ci, vif et alerte, marchait à grands pas et gourmandait son lourd socius, qui, à bout de souffle et couvert de sueur, ne pouvait le suivre, et lui demandait humblement pardon. Averti par des passants qui reconnurent frère Thomas, de l’inconvenance dont il se rendait coupable à l’égard d’un si grand personnage, le malheureux frère se confondit en excuses ; mais à ces excuses et aux respectueuses représentations qu’on lui adressait sur son excessive déférence, Thomas répondit avec un charmant sourire : « L’obéissance est la perfection de la vie religieuse : In obedientia perficitur omnis religio. » C’est ainsi qu’il s’abreuvait du contrepoison de l’humilité pour préserver sa sainteté du péril de la science.

La science enfle, et l’une des conséquences de cette enflure est l’infatuation aveugle qui ne veut reconnaître ni supporter aucune supériorité, et se révolte contre la contradiction. Une autre est l’ambition des honneurs. Il semble que tout soit dû à celui qui, par la culture et le développement de son intelligence, s’est élevé au-dessus du vulgaire troupeau des ignorants. Il ne peut se contenter d’une vague estime ni de stériles applaudissements, il lui faut des titres, des distinctions. Donnez-lui quelque chose, il voudra davantage et ne saura pas contenir l’explosion scandaleuse de son mécontentement, si l’on ne se hâte de le satisfaire. Hélas ! l’histoire, la plus respectable et la plus sainte de toutes les histoires, celle de l’Église, ne nous raconte-t-elle pas les criminelles espérances, les désirs insensés des hommes de savoir qui, pour s’être vus frustrés des honneurs qu’ils croyaient dus à leur talent et à leurs services, n’ont pas craint de s’avilir jusqu’à la trahison, jusqu’à l’apostasie ?

Ce sont là, mes Frères, les grands excès ; mais en deçà, il y a les faciles mépris, les petites jalousies, les misérables querelles d’opinions, les mesquines compétitions, toutes choses ennemies de la sainteté.

Or, l’humble Thomas d’Aquin, bien qu’il tînt dans le monde intelligent le sceptre de l’enseignement, ne demandait qu’à s’éclipser, et pour mettre en évidence son savoir et son génie, il fallait que l’obéissance et la charité lui en fissent un devoir. Encore n’éprouva- t-il jamais, comme il l’avoua lui-même, le plus petit mouvement de vaine gloire. « O ! grâce

divine ! s’écrie l’Église dans sa liturgie, grâce divine qui surpasse tout prodige, il fut toujours à l’abri des traits empoisonnés de l’orgueil. » Personne n’eut plus que lui l’estime et le respect du mérite ; personne ne supporta la contradiction scientifique avec une plus sereine tranquillité d’âme et ne la discuta avec une plus parfaite modération de langage.

Il délestait les honneurs ; il lui fallut pourtant en subir la persécution. Les choses cachées n’échappent pas toujours à l’attention des hommes ; il arrive même qu’on les recherche avec d’autant plus d’ardeur que la nature prend plus de soin à les dérober à nos regards. Si l’or remontait à la surface de la terre, et venait se mêler, avec une prodigalité vulgaire, à la poussière que nous foulons aux pieds, il ne serait bientôt plus pour nous qu’une matière méprisable. Mais il demeure enseveli, loin de nos atteintes, dans des mines profondes ou sous le sable des fleuves, et ne se livre qu’avec mesure à l’ardeur de nos convoitises, les augmentant à mesure qu’il les satisfait. Aussi, dès qu’on l’a trouvé, lui fait-on prendre une place d’honneur dans les usages de la vie. Il en est de même des grandes âmes. Elles se cachent, et pour cela, l’on est plus désireux de les découvrir, plus heureux de les rencontrer, plus fier de les montrer au monde comme une gloire et une espérance.

Il délestait les honneurs ; il lui fallut pourtant en subir la persécution. Les choses cachées n’échappent pas toujours à l’attention des hommes ; il arrive même qu’on les recherche avec d’autant plus d’ardeur que la nature prend plus de soin à les dérober à nos regards. Si l’or remontait à la surface de la terre, et venait se mêler, avec une prodigalité vulgaire, à la poussière que nous foulons aux pieds, il ne serait bientôt plus pour nous qu’une matière méprisable. Mais il demeure enseveli, loin de nos atteintes, dans des mines profondes ou sous le sable des fleuves, et ne se livre qu’avec mesure à l’ardeur de nos convoitises, les augmentant à mesure qu’il les satisfait. Aussi, dès qu’on l’a trouvé, lui fait-on prendre une place d’honneur dans les usages de la vie. Il en est de même des grandes âmes. Elles se cachent, et pour cela, l’on est plus désireux de les découvrir, plus heureux de les rencontrer, plus fier de les montrer au monde comme une gloire et une espérance.

L’humilité de Thomas d’Aquin ne pouvait donc pas lui assurer l’oubli qu’il désirait. Les cris d’une église en deuil arrivèrent aux oreilles du Souverain-Pontife. Clément IV, c’était lui, songea à pourvoir d’un nouvel époux cette veuve désolée. Il offrit l’archevêché de Naples au savant dominicain, en même temps qu’il offrait l’archevêché d’York au franciscain Bonaventure. A cette proposition, Thomas fut frappé d’épouvante. Il hésitait entre une acceptation qui répugnait à son humilité et une trop vive résistance qui eût pu scandaliser les faibles. Mais, enfin, ses gémissements, ses larmes, ses supplications touchèrent le cœur du Pape, son ami, et obtinrent de lui qu’il restât, comme auparavant, un simple Frère Prêcheur. En cela, il fut plus heureux que Bonaventure qui, après avoir refusé l’archevêché d’York, dut accepter le cardinalat, mais qui s’en vengea comme se vengent les saints, en épluchant des légumes et en lavant la vaisselle sous les yeux des nobles prélats qui venaient lui offrir le chapeau. Du reste, ce n’était point une Église particulière qui devait accaparer la science de Thomas d’Aquin. Dieu voulait qu’il travaillât pour le monde et pour les siècles. A peine délivré de la persécution des honneurs, il commença son immortelle Somme théologique.

Il est, mes Frères, un autre inconvénient de la science dont on ne se défie pas assez ; en enflant l’esprit, souvent elle dessèche le cœur. C’est une loi de la vie que lorsqu’elle devient trop riche d’un côté, elle s’appauvrit de l’autre. Dans un corps, par exemple, dès qu’un membre profite au delà de sa mesure normale, c’est toujours au détriment des autres membres. La pléthore et le rachitisme ne peuvent être conjurés, de part et d’autre, que par une juste économie de notre vitalité. Ce phénomène, qui nous frappe dans le monde visible des corps, nous le rencontrons dans le monde invisible des âmes pour peu que nous observions.

Lorsque l’intelligence travaille à se remplir de savoir, si l’on ne règle son avidité, si l’on ne fait descendre quelque chose de sa plénitude vers les rivages sacrés du cœur, celui-ci se dessèche, se racornit et devient insensible. Il y en a qui trouvent cela original ; moi, je dis que c’est triste et navrant comme ces hivers polaires pendant lesquels on voit jaillir, de temps en temps, sur les glaces et les neiges, les rayons pressés d’une lumière impuissante.

Il n’est malheureusement pas rare de rencontrer dans l’âme des savants les régions boréales de l’égoïsme et de l’insensibilité : beaucoup de lumière en haut, mais des lumières sans chaleur.

Une âme d’une vertu commune échappe difficilement à cet inconvénient de la science. Je ne veux pas dire, certes, qu’aucun savant n’est aimable, mais cette amabilité franchit rarement les bornes d’une urbanité agréable, d’une bienveillance de bon ton, d’une tendresse toute familiale, qu’on ne peut étouffer sans outrager la nature. Il faut être saint pour porter le fardeau du savoir et des hautes idées, et épancher en même temps son cœur avec une naïve et généreuse tendresse dans le sein de Dieu, et du sein de Dieu dans le cœur de tous les hommes : plus clairement, il faut être saint pour être à la fois éminent savant et éminemment pieux, charitable et dévoué à tous. Pourquoi cela, mes Frères, pourquoi la sainteté a-t-elle le pouvoir d’équilibrer, d’harmoniser jusqu’à la perfection la vie de l’intelligence et du cœur ? Parce que le saint est toujours prêt à sacrifier la science, si la science, en se faisant aimer pour elle-même, menace de tarir en son cœur les sources de la charité.

Tel était notre grand Docteur, Thomas d’Aquin, il aimait à répéter avec l’Apôtre : « Dussé-je connaître tous les mystères et posséder toutes les sciences, sans l’amour, je ne suis rien. » Avant d’imprimer en son esprit l’énergique mouvement qui devait le transporter dans le monde des idées, il avait donné à Dieu son cœur et l’avait habitué de bonne heure à ces amoureux élans dont la ferveur ne pouvait que s’accroître sous l’influence de la lumière. En lui, la science, au lieu de se concentrer dans les régions supérieures de l’esprit, descendait vers le cœur pour le fertiliser, ou plutôt, le cœur était si puissant qu’il attirait à lui l’intelligence. Tous deux s’épousaient, et de leur sainte union naissaient ces prières et ces hymnes sublimes où la raison, toujours souveraine, montrait à l’amour le chemin qu’il devait suivre, ces profonds recueillements, ces tendres effusions, ces ivresses de larmes lorsqu’il célébrait les saints mystères. Dans ses méditations scientifiques, il avait entrevu la grandeur de Dieu ; son cœur se fondait d’amour en le voyant si petit entre ses mains pendant la sainte messe. Ce contraste, dû à la bonté, le plongeait dans le ravissement et dans l’extase. Que de fois il fut surpris en ces merveilleux états qui ne se produisent que dans les âmes éperdument éprises des splendeurs de la vérité et de la suprême beauté de Dieu.

Tel était notre grand Docteur, Thomas d’Aquin, il aimait à répéter avec l’Apôtre : « Dussé-je connaître tous les mystères et posséder toutes les sciences, sans l’amour, je ne suis rien. » Avant d’imprimer en son esprit l’énergique mouvement qui devait le transporter dans le monde des idées, il avait donné à Dieu son cœur et l’avait habitué de bonne heure à ces amoureux élans dont la ferveur ne pouvait que s’accroître sous l’influence de la lumière. En lui, la science, au lieu de se concentrer dans les régions supérieures de l’esprit, descendait vers le cœur pour le fertiliser, ou plutôt, le cœur était si puissant qu’il attirait à lui l’intelligence. Tous deux s’épousaient, et de leur sainte union naissaient ces prières et ces hymnes sublimes où la raison, toujours souveraine, montrait à l’amour le chemin qu’il devait suivre, ces profonds recueillements, ces tendres effusions, ces ivresses de larmes lorsqu’il célébrait les saints mystères. Dans ses méditations scientifiques, il avait entrevu la grandeur de Dieu ; son cœur se fondait d’amour en le voyant si petit entre ses mains pendant la sainte messe. Ce contraste, dû à la bonté, le plongeait dans le ravissement et dans l’extase. Que de fois il fut surpris en ces merveilleux états qui ne se produisent que dans les âmes éperdument éprises des splendeurs de la vérité et de la suprême beauté de Dieu.

Mais, non seulement Thomas aimait Dieu jusqu’à s’évanouir entre ses bras ; quand il descendait des hauteurs sacrées où son amour l’avait emporté, il se montrait à tous si plein de charmes, si rayonnant de douceur et de bonté qu’on ne pouvait le voir sans l’aimer. On le guettait au passage, on s’arrêtait en sa présence pour jouir du plaisir de le contempler ; un seul de ses regards plongeant dans les âmes y faisait entrer la paix, la consolation et la joie. Aussi, comme il fut aimé ! et par les compagnons de ses longs pèlerinages, et par les étudiants qu’il abreuvait de sa doctrine, et par les confidents de ses profondes pensées, et par les collaborateurs de ses études, et par les auditeurs de ses prédications, et par les religieux près desquels il vint s’éteindre et chanter son dernier hymne d’amour : le commentaire du Cantique des cantiques.

Après sa mort, on ne pouvait parler de lui sans répandre des larmes, et ces larmes

disaient : Thomas, le Docteur admirable, eut une grande et belle intelligence, mais plus grand et plus beau était son cœur, ce cœur où la science s’était fait l’humble servante de l’amour. »

II

Un grand savant parce qu’il fût un grand saint

La science n’a point nui à la sainteté dans l’âme de notre très humble et très pieux docteur. Il fut grand saint bien qu’il fût grand savant. Vous comprenez cela, mes Frères, mais peut-être attendez-vous, avec quelque étonnement la justification de cette seconde proposition : Thomas fut un grand savant parce qu’il fut un grand saint.

Je ne sais comment et pourquoi l’on s’est imaginé que la sainteté pouvait faire tort à la science. C’est cependant un préjugé assez commun, qu’on rencontre même chez ceux qui, par profession, doivent recommander à tous le progrès spirituel, la perfection. L’homme qui se croit appelé à mener une vie sainte fait dériver, dit-on, le courant de son activité vers une foule de pratiques sans grandeur, dépense son énergie aux minces détails d’une éthique méticuleuse, encaisse son esprit entre des rivages si étroits qu’il ne peut se mouvoir. Il appréhende tout élan vers les hauteurs intellectuelles, toute excursion dans le monde scientifique, tant il a peur de s’étourdir et de s’égarer. Bref, pour me servir de l’expression pittoresque et méprisante qu’on emploie en pareil cas, la sainteté momifie l’intelligence.

A ce préjugé l’histoire de la sainteté donne un éclatant démenti. Il suffit de la parcourir pour constater le dans l’âme des saints, et leur particulière aptitude à la connaissance des vérités dont l’ensemble constitue la plus haute, la plus sublime des sciences. Sans doute, on peut être grand saint sans être grand savant, mais le saint que Dieu appelle à la science sera d’autant plus savant qu’il sera plus saint.

Que faut-il à l’homme pour qu’il devienne savant ? Il lui faut d’abord une âme capable de contenir la science et des facultés natives propres à l’acquérir, mais avec cela quatre choses indispensables : le temps, la solitude, la liberté, le travail.

Le temps, car ce n’est que par une longue suite d’opérations intellectuelles que s’amassent dans notre esprit, outre les connaissances vulgaires nécessaires à notre vie sociale, cette somme de connaissances plus relevées, plus distinguées qu’on appelle la science. « Du temps ! du temps ! donnez-moi du temps ! Jours trop tôt finis, heures trop rapides, arrêtez-vous, mes pensées ne peuvent suivre votre course ! » Voilà n’est-il pas vrai, le cri de tous ceux qui veulent apprendre et savoir quelque chose.

Le temps, car ce n’est que par une longue suite d’opérations intellectuelles que s’amassent dans notre esprit, outre les connaissances vulgaires nécessaires à notre vie sociale, cette somme de connaissances plus relevées, plus distinguées qu’on appelle la science. « Du temps ! du temps ! donnez-moi du temps ! Jours trop tôt finis, heures trop rapides, arrêtez-vous, mes pensées ne peuvent suivre votre course ! » Voilà n’est-il pas vrai, le cri de tous ceux qui veulent apprendre et savoir quelque chose.

Avec le temps, la solitude. L’esprit distrait par les mouvements et les bruits de la vie extérieure ne peut se replier sur lui-même, ni accomplir cet acte mystérieux et fécond que nous appelons la réflexion, image sublime de l’acte divin. Sans la réflexion, la pensée ne peut ni s’élever, ni s’étendre, ni s’unir à d’autres pensées pour devenir fertile. Or la solitude est la patrie, la demeure, le chez soi de la réflexion.

Cependant, même dans la solitude l’âme peut se trouver mal à l’aise, si elle n’est pas affranchie de l’empire des sens, de la masse grossière du corps qui gêne et trouble les mouvements de la pensée. Le temps nous arrive goutte à goutte, nous croyons le tenir, le monde se tait devant nous, autour de nous, et pourtant nous ne pouvons pas réfléchir. — Pourquoi cela ? — Parce que les cris importuns de l’appétit se font entendre dans notre chair mal domptée, parce que notre âme est captive de la vie des sens. La vie des sens est ennemie de la science. Il faut que l’homme soit libre de ce côté, s’il veut se développer et devenir grand du côté de l’intelligence. A l’intelligence, il faut avec le temps, avec la solitude, la liberté.

Ajoutez à cela, mes frères, une quatrième condition nécessaire à l’acquisition de la science : le travail de l’esprit considéré comme un devoir rigoureux faisant un continuel appel à notre courage et à notre constance. Chose triste à dire, l’homme intelligent n’a pas toujours l’amour du travail intellectuel. Il ne demanderait pas mieux que de savoir, car Dieu éperonne silencieusement son âme, et le pousse vers des régions supérieures où l’intelligence doit se reposer dans la contemplation du vrai. Mais sa lâcheté le tient rivé et le laisse croupir trop souvent sur les bas-fonds de l’ignorance. Je ne parle pas de ceux que leur incapacité naturelle décourage, ni de ceux auxquels le mouvement des affaires, tant privées que publiques, ne laisse ni le temps ni le calme nécessaires à la réflexion. Mais, après ceux-là, le monde n’est pas fini. Il reste encore des âmes bien douées, qui pourraient appliquer à leur perfectionnement intellectuel et aux progrès de la science leurs belles facultés. Par exemple, cette jeunesse fortunée que l’on confie de bonne heure à des professeurs intelligents, et qui pourrait joindre à la noblesse du sang et au prestige de la richesse la noblesse et le prestige du savoir. Hélas ! elle ne répond, la plupart du temps, que par sa mollesse et son indolence aux légitimes espérances de la société ! Elle escompte l’avenir, et au moment où on la stimule pour qu’elle puisse acquérir une valeur réelle elle se promet, quand elle aura brisé les entraves de la discipline et franchi les portes inhospitalières des collèges, de promener partout sa fastueuse fainéantise. De là, mes frères, ces générations insolentes et pleines de morgue qui croient que Dieu les a faites exprès pour vivre du sang et des sueurs de l’homme de labeur ; de là, ces hommes de plaisir, ces consommateurs scandaleux, ces paresseux émérites, dont la vie stérile et jouissante impatiente, irrite et fait rugir le peuple trop fier de sa vie laborieuse et fatiguée ; de là ces hommes sans profession et sans but qui laissent prendre leur place et ravir leur vraie gloire par des hommes de rien dont la science a couronné le courage, la constance, les veilles, les études. Oh ! la paresse ! plaie de tous les siècles et du nôtre en particulier.

Mais, prenons garde, ne perdons pas de vue notre sujet. — Les conditions normales du développement intellectuel, et, partant, de la science, sont le temps, la solitude, la liberté, le travail consciencieux. Eh bien ! mes frères, ces conditions nous les rencontrons éminemment réalisées dans la vie de tout homme qui, pourvu d’ailleurs de la capacité nécessaire, fait profession de tendre à la perfection, et surtout dans la vie des saints docteurs que l’Église honore d’un culte public.

Le temps, pour eux, est le plus précieux des trésors dont Dieu a confié la dispensation à ses créatures. Ils savent qu’il est court, rempli de jours mauvais et d’heures ingrates, c’est pourquoi ils le ménagent avec une pieuse jalousie et le multiplient, en quelque sorte, par d’ingénieux artifices. S’il faut que les nuits commencent pour eux longtemps après le crépuscule et finissent avant l’aurore, ils sauront faire le sacrifice de leur repos, et, dans le feu d’une religieuse fièvre, ils répéteront cette parole de l’Apôtre : « Dum tempus habemus operemur : Travaillons pendant que nous avons le temps. »

Le monde, le bruit de ses affaires, de ses fêtes et de ses plaisirs ! Il y a longtemps qu’ils ont oublié tout cela. Étrangère aux souvenirs et aux sollicitudes qui troublent nos pensées et dissipent nos forces, leur vie solitaire et tranquille s’écoule dans une patrie de silence et de paix, où viendraient en vain les assiéger les agitations et les tempêtes de la vie mondaine.

La chair ! — Ils savent tempérer ses ardeurs par un sobre régime, l’appauvrir par des privations, affranchir l’esprit des exigences de la matière par le libre et sanglant supplice de la pénitence et de la mortification.

Le travail ! — C’est pour eux une loi divine qui date de l’origine du monde. Habitués qu’ils sont à respecter et à accomplir, en toutes choses, la sainte volonté de Dieu, ils répondent à la loi du travail par une courageuse et constante obéissance.

Est-il donc étonnant qu’ils puissent devenir savants et que leur infatigable intrépidité pénètre les profondeurs de cette science qui domine les sciences humaines, parce qu’elle les contient toutes : la science sacrée ?

Or, mes frères, Thomas d’Aquin fut l’un de ces hommes. — Dieu l’avait admirablement doué. A une vaste et fidèle mémoire, qui retenait pour toujours ce qu’il avait lu une fois, il joignait une extraordinaire puissance de réflexion. « Il s’appelle Thomas, c’est-à-dire abîme, disaient ses contemporains ; et, en effet, son esprit est un abîme, dont on ne voit pas le

Or, mes frères, Thomas d’Aquin fut l’un de ces hommes. — Dieu l’avait admirablement doué. A une vaste et fidèle mémoire, qui retenait pour toujours ce qu’il avait lu une fois, il joignait une extraordinaire puissance de réflexion. « Il s’appelle Thomas, c’est-à-dire abîme, disaient ses contemporains ; et, en effet, son esprit est un abîme, dont on ne voit pas le

fond. » Prompt à concevoir, fertile en profondes et sublimes pensées, il les ordonnait en maître, et se possédait si bien qu’il pouvait dicter, à la fois, à quatre secrétaires sur des sujets différents.

Ces admirables dons qui, dans un homme du siècle, eussent pu produire d’admirables fruits, Thomas voulut les mettre sous la protection d’une règle religieuse qui lui assurât, pour toute sa vie, les quatre conditions indispensables à la science. L’Ordre nouveau des Frères Prêcheurs, voué à la pauvreté, au recueillement, à la pénitence et à l’étude, lui promettait cet avantage. Il vint y chercher le perfectionnement de sa vertu, pour être sûr d’obtenir le perfectionnement de ses dons intellectuels.

Dans ce milieu de pauvres volontaires, comptant sur la Providence, au jour le jour, et affranchis des sollicitudes de la vie, Thomas pouvait donner à l’étude tout le temps qu’il ne consacrait pas à la prière. Chaque chose eut sa large part, et le repos de ses nuits fut aussi souvent sacrifié aux longues méditations de quelque grande vérité qu’à la ferveur de ses oraisons.

La solitude, il la trouvait partout, tant son âme avait acquis le pouvoir de se concentrer en elle-même. Dans sa cellule, sous le cloître, au milieu des conversations les plus animées, il pensait et semblait avoir perdu le souvenir de tout ce qui l’entourait. A la table du bon roi saint Louis, pendant que les convives échangeaient d’honnêtes et pieux devis, son esprit voyageait silencieusement dans le fourré des erreurs manichéennes. Il coupait, il arrachait, il ravageait, et, content de son ouvrage, il s’écriait, au grand étonnement de toute la compagnie : « Cette fois, j’en ai fini avec les Manichéens. » Et le bon roi, loin de s’offenser de cette distraction savante, faisait appeler son secrétaire pour rédiger, sous la dictée du saint Docteur, l’argument triomphant.

Personne ne fut plus libre que lui de l’esclavage des sens. Il était si mortifié qu’il vivait comme n’ayant point de corps, ne sachant pas ce qu’il mangeait, ni même quand il devait manger, ni s’il mangeait : si bien qu’on était obligé de charger un Frère de lui rappeler qu’il faut se nourrir au moins quelquefois pour vivre.

Il ne songeait qu’à nourrir son âme par la méditation et le travail. Il n’était pas de ceux qui se croient si riches de leur propre fond qu’ils dédaignent d’emprunter aux autres. En vrai savant, il estimait que chaque science a ses traditions dont il faut s’aider pour la faire avancer dans la voie du progrès. Les traditions de la science sacrée sont contenues dans les Livres saints, les conciles, les œuvres des Pères et des écrivains ecclésiastiques. Thomas les cherchait dans toutes les bibliothèques, les lisait attentivement et les apprenait par cœur. Il aurait donné, disait-il, tous les royaumes du monde pour avoir les homélies de saint Jean Chrysostôme sur l’Évangile de saint Matthieu. Avec quel soin il recueillait les témoignages des Pères, avec quel art il les enchaînait, dans ses beaux commentaires de l’Évangile qu’il appelait respectueusement La chaîne d’or. Mais, en se servant des traditions patristiques, il les inondait de la lumière de son génie ! « On ne marche sûrement dans saint Augustin, a dit le cardinal de Noris, qu’en suivant saint Thomas. »

Partout, il était en quête des manifestations de la Sagesse éternelle, et dans les écrits des philosophes, où il savait dégager si nettement la vérité de l’erreur, et dans la nature à laquelle il empruntait les ingénieuses et vivantes comparaisons qui éclairent ses arguments les plus métaphysiques. A l’heure où, accablé par un travail sans merci, il mourait d’épuisement sur des chefs-d’œuvre, avant d’avoir atteint la maturité de ses années, il pouvait dire avec le

Sage : « Lustravi universa animo meo ut scirem et considerarem et quaererem sapientiam, et rationem[2] : Mon esprit est allé partout, pour chercher, sonder et connaître la Sagesse et la raison des choses. »

Ai-je suffisamment montré que Thomas fut un grand savant parce qu’il fut un grand saint ? Non, mes frères, pas encore. Quoi que fasse l’homme, fût-il saint, pour cultiver, féconder, enrichir son intelligence, c’est toujours peu de chose, si Dieu ne l’éclaire. Dieu est le premier et suprême docteur de l’humanité, de lui vient toute lumière. « Le Dieu qui lit jaillir la lumière des ténèbres, dit l’Apôtre, est le même qui illumine nos cœurs et leur communique la science : Deus qui dixit de tenebris lucem splendescere ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiæ[3]. » Il a soufflé sur notre chair l’esprit de vie, portant l’empreinte de sa face lumineuse. A chaque instant il nous visite par de secrètes inspirations, et le Psalmiste avait raison de l’appeler « Seigneur, Seigneur, ma lumière ! Dominus, illuminatio mea[4]. » Mais bien qu’il se donne, comme lumière, à tout homme venant en ce monde, il y a des âmes pures, limpides, transparentes, dans lesquelles sa sagesse éternelle se sent plus à l’aise, des heures d’appel mystérieux pendant lesquelles il se communique plus libéralement. Que lui importent les âmes faibles, timides et ignorantes ! Les âmes de femmes aussi bien que les âmes d’hommes peuvent recevoir ses communications. Thérèse et Catherine sont les enfants de la lumière divine. « O Trinité éternelle, disait cette dernière, la connaissance que vous m’avez donnée de vous-même me remplit de votre vérité… O abîme ! O mer profonde ! pouvez-vous me donner plus que vous-même ?.. O Trinité éternelle ! dans la lumière que vous m’avez donnée, je vous ai connue, et vous m’avez enseigné, par de nombreuses et admirables leçons, les voies d’une grande perfection. » Ah ! mes frères, il se peut faire qu’il y ait parmi vous une toute petite femme honorée des visites de Dieu. Eh bien, je vous le dis, dans toute la sincérité de mon âme, je ne rougirais pas de l’écouter. — Parle, lui dirais-je, parle, âme bénie, car je ne sais rien, ou ce que je sais je le tiens d’un travail ingrat, mais toi tu as vu la lumière dans la lumière de mon Dieu. — Et je m’inclinerais devant elle comme je m’incline devant mon grand docteur Thomas d’Aquin.

Lui aussi, il a puisé la lumière aux sources éternelles. Il semble qu’il se soit peint lui-même quand il disait que la chasteté dégage l’esprit et le dispose à la perfection des opérations intellectuelles. Dans sa chair purifiée et protégée par les anges, son âme immaculée conservait, plus pure et plus fidèle, la lumineuse représentation des principes éternels, et recevait, plus intime et plus profonde, la science de Dieu, le Souverain intelligible. Son angélique pureté le faisait vivre dans le voisinage de l’incorruptible, et nul ne justifia mieux que lui cette parole évangélique : « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu’ils verront Dieu. »

Lui aussi, il a puisé la lumière aux sources éternelles. Il semble qu’il se soit peint lui-même quand il disait que la chasteté dégage l’esprit et le dispose à la perfection des opérations intellectuelles. Dans sa chair purifiée et protégée par les anges, son âme immaculée conservait, plus pure et plus fidèle, la lumineuse représentation des principes éternels, et recevait, plus intime et plus profonde, la science de Dieu, le Souverain intelligible. Son angélique pureté le faisait vivre dans le voisinage de l’incorruptible, et nul ne justifia mieux que lui cette parole évangélique : « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu’ils verront Dieu. »

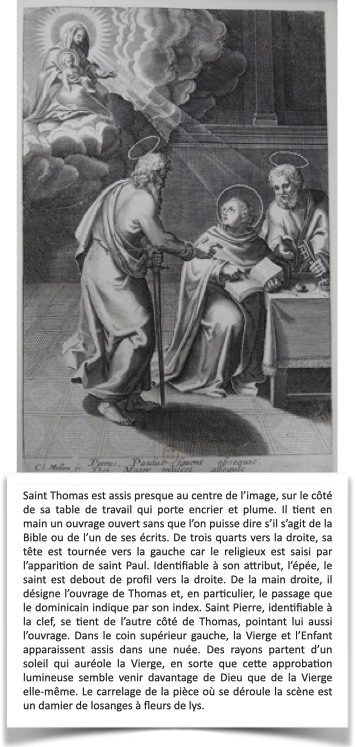

Préparé à recevoir la lumière divine, il ne l’attendait pas, il l’appelait par de ferventes et instantes prières, quelquefois par des jeûnes prolongés et rigoureux. Et l’inspiration jaillissait dans son âme, écartant les difficultés, renversant les obstacles devant lesquels hésitent et se troublent les esprits les plus solides et les mieux armés, et il voyait sa cellule se peupler de mystérieuses apparitions. Les morts qu’il avait aimés, les saints apôtres Pierre et Paul, la Bienheureuse Mère de Dieu venaient converser avec lui et l’instruire. Et le Sauveur lui-même, pour calmer les angoisses de son humilité craintive, daignait le rassurer et lui dire : « Tu as bien écrit de moi, Thomas, quelle récompense veux-tu ? — Pas d’autre que vous-même », répondait le pieux Docteur : Non aliam nisi te, Domine.

Ah ! qu’ils se trompent ceux qui croient faire profiter la science de leurs économies sur la prière et le service de Dieu ! Thomas l’a avoué lui-même : « C’est moins par le travail et l’étude que par des épanchements divins qu’il a appris ce qu’il savait. » Le travail l’appliquait à la recherche et à la considération de la vérité, mais la prière l’enlevait dans un autre monde, et « dans ses ravissements il semblait assister aux mystères de l’Être divin : Raptus videbatur inter esse mysteriis. »

Cela devait être, mes frères ; on ne peut pas s’expliquer autrement l’immense et prodigieux travail qu’il a accompli en moins de vingt-cinq années. L’Église comptait sur lui pour combattre ses ennemis ; il les a tous confondus : Grecs, Arméniens, Juifs, Mahométans, Manichéens, détracteurs des ordres monastiques et de la vie religieuse. On le consultait de toutes parts comme le docteur universel ; les papes, les évêques, les rois, les princes lui demandaient lumière et conseils ; les théologiens et les Universités s’en rapportaient à lui pour résoudre les questions les plus difficiles ; à tous il répondait par de longues lettres et par des opuscules. Il a enseigné dans toutes les grandes Écoles : à Paris, à Rome, à Bologne, à Naples ; dans toutes les villes où le pape séjournait ; à Viterbe, à Orviète, à Fondi, à Pérouse. Des écoles il passait à l’église pour prêcher au peuple. Et dans cette vie si mouvementée, si exploitée, il a trouvé le temps d’écrire d’admirables commentaires et de bâtir de prodigieux monuments de science, au milieu desquels s’élève triomphalement la Somme théologique.

L’appel du ciel se fit entendre avant qu’il eût achevé ce dernier ouvrage, et alors il cessa d’écrire et ferma les livres pour ne plus regarder qu’en Dieu. La contemplation et l’extase devinrent une habitude de sa vie, jusqu’au jour où Dieu exauça le désir qu’il exprimait ainsi à la fin d’une de ses hymnes : « O Jésus, mon Jésus, que je ne puis voir en ce monde qu’à travers un voile, apaisez, je vous prie, l’ardente soif qui me dévore ; faites-moi voir votre face adorable et que je sois heureux de la contemplation de votre gloire[5]. »

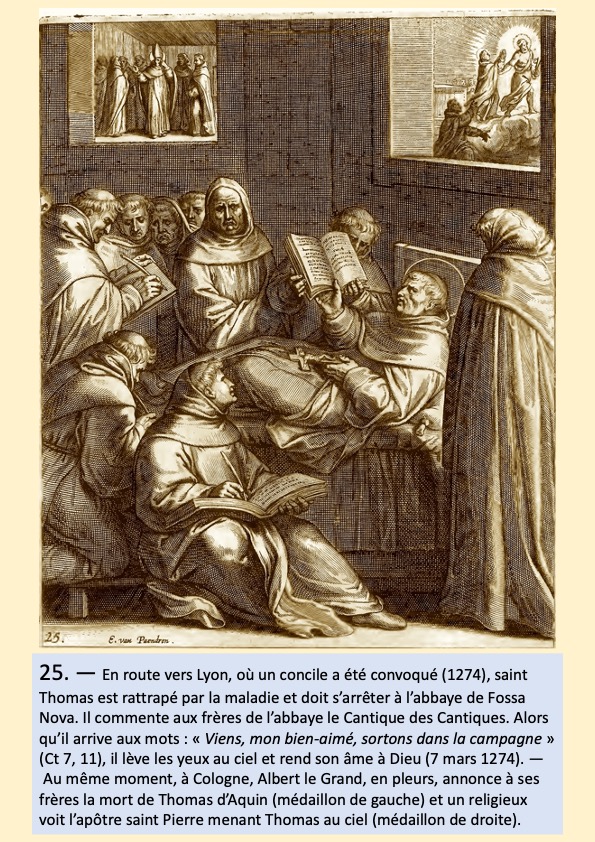

C’était le 7 mars 1274, quelques heures avant l’aurore, l’angélique Docteur expirait doucement entre les bras des moines de l’abbaye de Fosse-Neuve. A la nouvelle de sa mort, le monde chrétien s’émut, et l’on entendit dans l’ordre dominicain, dans toutes les écoles et jusque dans la cour romaine ce cri d’universel regret : « Notre lumière s’est éteinte, notre soleil a disparu ! »

C’était le 7 mars 1274, quelques heures avant l’aurore, l’angélique Docteur expirait doucement entre les bras des moines de l’abbaye de Fosse-Neuve. A la nouvelle de sa mort, le monde chrétien s’émut, et l’on entendit dans l’ordre dominicain, dans toutes les écoles et jusque dans la cour romaine ce cri d’universel regret : « Notre lumière s’est éteinte, notre soleil a disparu ! »

Frères et admirateurs de ce grand saint, ne pleurez pas. L’immense crédit dont il a joui pendant sa vie va devenir après sa mort une véritable souveraineté. Dieu l’a fait sortir d’une race royale pour qu’il fût roi, roi des intelligences dans le vaste empire de la science. Les philosophes, les théologiens, les Universités prendront pour règle sa doctrine, les maîtres de l’esprit humain la commenteront comme on commente les saints Livres, et un jour, dans le plus célèbre des conciles, sa Somme théologique sera ouverte, sur un même trône, à côté de la Bible. S’il y a dans le long règne de l’Ange de l’École quelques années d’oubli et de révolte, ce sera pour préparer un renouveau qui affirmera mieux sa souveraineté. Un pape viendra renouer la chaîne des témoignages pontificaux qui ont appelé la doctrine de Thomas d’Aquin sûre, véridique, éminente entre toutes, miraculeuse, divine, et dire à l’univers catholique :

« Le Docteur angélique remplit la terre de la splendeur de sa doctrine… La raison portée sur ses ailes ne peut guère monter plus haut, et la foi peut à peine espérer de la raison des secours plus nombreux et plus puissants que ceux qu’elle tient de Thomas d’Aquin[6]. » Investi solennellement du patronage universel des écoles, il accomplira l’oracle que Dieu lui-même lui donna pour texte de sa thèse de doctorat : « Élevé aux plus hauts sommets, il abreuve les montagnes de ses eaux, et la terre est rassasiée du fruit de ses œuvres : Rigans montes de superioribus suis et de fructibus operum suorum satiabitur terra[7]. »

J’ai fini, mes frères ; je n’ai plus de force que pour invoquer celui dont je viens de publier les louanges ; il ne peut plus attendre de mon indigne bouche qu’une prière :

O saint ! dont les restes vénérés reposent sous les voûtes de ce temple, chérubin dont la plume écrivait sous la dictée de Dieu, maître sublime qui nourrissez de votre doctrine notre saint ordre et tous les disciples de la science sacrée, ami de ma solitude, de mes veilles et de mes travaux, ange qui avez éperonné mon âme et l’avez poussée, ardente et ravie, dans les chemins de la vérité, ne nous oubliez pas dans la contemplation des perfections divines. Prolongez les jours de l’illustre pontife qui vous a glorifié, du pieux et vénéré prélat à qui vous devez la splendeur nouvelle de votre culte et la reviviscence de votre enseignement dans l’université rajeunie de Toulouse. Bénissez cette université et préparez-lui de glorieuses destinées. Inspirez aux jeunes âmes l’amour de l’étude et du travail, préservez-les de l’enflure, des ambitions et des sécheresses de la science ; apprenez-leur à user saintement des dons de Dieu, et montrez-leur, dans la pureté et la prière, les sources divines où elles doivent chercher la lumière sans laquelle les plus laborieux efforts sont inefficaces ou périlleux. Faites de tous les savants des saints, et si vous ne pouvez pas faire de tous les saints des savants, rappelez à cette foule qui m’écoute que toute vie sainte passe avant la science. Faites briller sur notre siècle, enténébré par l’erreur et souillé par tant de vices, le flambeau de la doctrine que vous avez reçue de Dieu et des vertus que vous avez si héroïquement pratiquées. Donnez à mon cœur qui se ralentit, à ma voix qui s’éteint, assez de vigueur encore pour prêcher et faire goûter partout vos sublimes enseignements.

« O Thomas ! honneur et gloire des Frères Prêcheurs, Maître des maîtres ès science sacrée, conduisez-nous dans les voies de la céleste patrie, où nous jouirons près de vous de la science parfaite dans la sainteté consommée : O Thoma, laus et gloria praedicatorum, ordinis, nos transfer ad coelestia, professor sacri numinis ! »

[1] On sait que les États de Naples étaient appelés le royaume des Deux-Siciles.

[2] Eccl 7,26

[3] 2 Co 4,6

[4] Ps 26

[5] Jesu, quem velatum nunc aspicio,

Oro fiat istud quod tam sitio :

Ut, te revelata cernens facie ;

Visu sim beatus tuæ gloriæ.

[6] Encyclique Aeterni Patris, Léon XIII

[7] Ps 103

NB : une partie des images illustrant ce panégyrique est issue du site :

L’ordre des prêcheurs

Estampes dominicaines au XVIIe siècle

https://estampesdominicaines.com