par Jean Madiran

par Jean Madiran

[…] Le modernisme, ayant été décisivement empêché par saint Pie X d’imposer sa révolution dogmatique, a changé de terrain et de stratégie, et fomenté une révolution culturelle. […]

Supposons que, par impossible, un concile moderniste se soit triomphalement tenu au début du siècle, vers 1905 ce concile aurait ouvertement modifié la formulation et l’interprétation des dogmes catholiques. L’astuce moderniste de Vatican II est de n’avoir, le P. Congar le souligne assez, mis à mal aucun dogme en particulier. Il n’y a eu aucune révolution explicitement dogmatique.

Mais la révolution culturelle a consisté, laissant les dogmes intacts, à les laisser au grenier, à la cave ou à la poubelle ; à ne plus s’en occuper ; à en détourner l’attention ; à en vider l’enseignement ; à remplacer le catéchisme par une catéchèse qui parle de tout sauf des connaissances nécessaires au salut. Car les dogmes ne sont rien d’autre ; rien de moins. Tout dogme est une connaissance nécessaire ; toute connaissance nécessaire est un dogme. Dans l’ordre de la connaissance, c’est le dogmatique et seulement le dogmatique qui est nécessaire au salut éternel. Vatican II n’a réformé aucun dogme, il les a tous dévalorisés en situant son pastoral au-dessus du dogmatique des autres conciles. Paul VI a reconnu à Vatican II autant d’autorité et plus d’importance qu’au concile de Nicée, il a fait de cette reconnaissance indue la marque indispensable de l’obligatoire soumission au concile. Il est possible que des évêques médiocres, principalement occupés d’administration financière et de mondanités syndicalo-publicitaires, n’aient pas bien aperçu où les conduisait un tel changement culturel dans les perspectives, les critères, les valeurs. Mais un abbé Berto, mais une Luce Quenette voyaient aussitôt, par fidélité à leur grâce et à leur métier, que ce nouveau modernisme instaurait l’impossibilité mentale d’enseigner la religion aux enfants.

La vérification est d’ailleurs faite, c’est la principale carence de l’Église post-conciliaire : elle n’a plus d’écoles et plus de séminaires ; elle ne sait plus, elle ne peut plus en avoir.

Elle se vante d’émouvoir, de comprendre, d’écouter, mais elle n’enseigne plus rien.

![]()

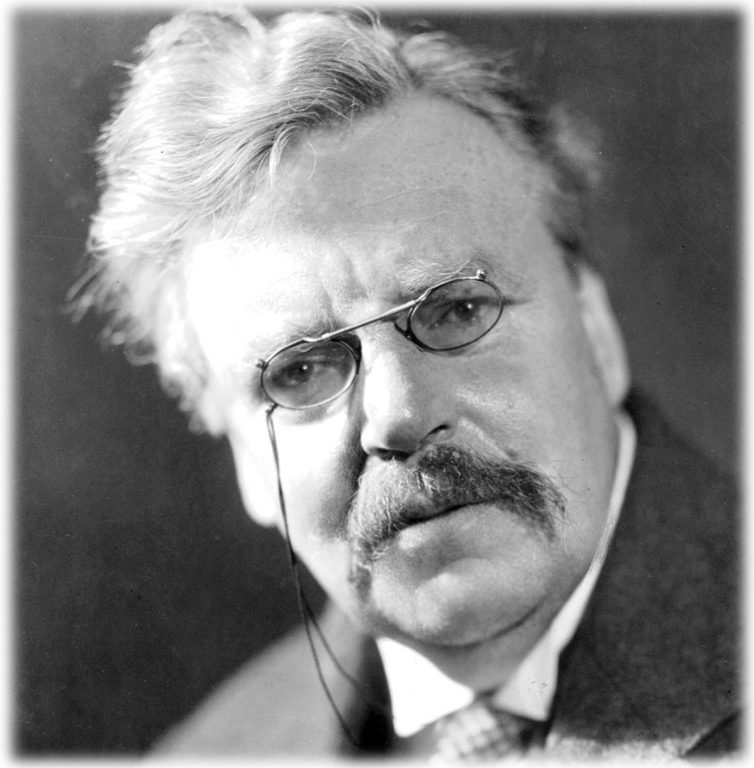

Pour la première fois il me semble dans toute son histoire, la direction de l’Église militante est occupée par des gens qui d’une manière ou d’une autre, le voulant ou non, en fait l’amènent à croire que la sanctification des âmes par la transmission des connaissances nécessaires au salut n’est pas sa fonction essentielle. Pour la première fois, l’Église militante est gouvernée par des gens qui disent ou laissent dire à jet continu que jusqu’ici l’Église avait tort et que le monde a raison : que le monde a raison spécialement contre ce que l’Église a enseigné à l’encontre du monde jusqu’à la mort de Pie XII. Alors qu’il s’agit au contraire de toujours convaincre le monde d’injustice et d’erreur ; et plus encore le monde moderne. Chesterton disait : « Il me fallut beaucoup de temps pour découvrir que le monde moderne avait tort. » Il précisait : « J’ai appris graduellement les choses que j’aurais pu apprendre dans mon catéchisme – si je l’avais appris. » Mais tous les enfants ne seront pas des Chesterton. Il leur vaut mieux apprendre le catéchisme et savoir tout de suite en quoi et pourquoi le monde a tort. Sans quoi la plupart d’entre eux ne seront jamais capables de le découvrir par eux-mêmes. […] Jean XXIII, Paul VI ont pu être ou ne pas être les chefs ou les complices, ou les jouets et les victimes de la faction moderniste. En tous cas ils en furent les élus et les instruments. De quelque manière qu’on l’examine et de quelque côté qu’on le retourne, leur exemple malheureux n’est pas un exemple à suivre.

Pour la première fois il me semble dans toute son histoire, la direction de l’Église militante est occupée par des gens qui d’une manière ou d’une autre, le voulant ou non, en fait l’amènent à croire que la sanctification des âmes par la transmission des connaissances nécessaires au salut n’est pas sa fonction essentielle. Pour la première fois, l’Église militante est gouvernée par des gens qui disent ou laissent dire à jet continu que jusqu’ici l’Église avait tort et que le monde a raison : que le monde a raison spécialement contre ce que l’Église a enseigné à l’encontre du monde jusqu’à la mort de Pie XII. Alors qu’il s’agit au contraire de toujours convaincre le monde d’injustice et d’erreur ; et plus encore le monde moderne. Chesterton disait : « Il me fallut beaucoup de temps pour découvrir que le monde moderne avait tort. » Il précisait : « J’ai appris graduellement les choses que j’aurais pu apprendre dans mon catéchisme – si je l’avais appris. » Mais tous les enfants ne seront pas des Chesterton. Il leur vaut mieux apprendre le catéchisme et savoir tout de suite en quoi et pourquoi le monde a tort. Sans quoi la plupart d’entre eux ne seront jamais capables de le découvrir par eux-mêmes. […] Jean XXIII, Paul VI ont pu être ou ne pas être les chefs ou les complices, ou les jouets et les victimes de la faction moderniste. En tous cas ils en furent les élus et les instruments. De quelque manière qu’on l’examine et de quelque côté qu’on le retourne, leur exemple malheureux n’est pas un exemple à suivre.

![]()

Et c’est justement cet exemple que l’on nous réitère et réingurgite jusqu’à la nausée. L’exemplarité de la religion catholique, sa substance même, ou sa meilleure incarnation depuis deux mille ans, se limiterait donc à l’héritage de Jean XXIII, de Paul VI, de leur concile, seule référence désormais décisive. Voilà le système que nous n’acceptons pas. Et c’est trop peu dire. Pour parler exactement, voilà le système que nous vomissons. […] L’héritage du concile, de Paul VI, de Jean XXIII, s’il n’est pas distinct de l’héritage catholique, s’il n’est pas distinct de ce qui nous importe par-dessus tout : le dépôt révélé, – alors pourquoi s’obstiner à le nommer toujours ainsi maintenant, de ce nom particulier, limitatif, réducteur, discriminatoire ? comme si le véritable christianisme n’était apparu qu’à partir de 1958 ? Et si l’héritage de Jean XXIII, de Paul VI, du concile est distinct de l’héritage purement et simplement catholique, pourquoi veut-on le faire passer avant, comment ose-t-on le mettre à la place ? C’est la question cardinale, c’est toute la question et en somme la seule question depuis la mort de Pie XII. Question posée d’autant plus qu’il y a en tout cela des aspects non négligeables de conjuration et de complot. Ce n’est pas nous, c’est au contraire la presse libérale et moderniste qui dévoile de mieux en mieux, avec des clins d’œil de plus en plus appuyés, comment depuis 1958 se règlent les successions, élection de Jean XXIII pour préparer celle de Paul VI, mainmise envahissante des montiniens sur les organes directeurs, conjonction organisée avec le pluralisme maçonnique, compromis historique avec le communisme.

Ceux qui maintenant dirigent l’Église tiennent à se distinguer de la tradition catholique pure et simple, la tradition de tous les papes et de tous les conciles ; ils se réclament d’une tradition particulière, celle d’un seul concile et de deux papes seulement. Une singularité aussi obstinée doit bien avoir une cause, répondre à une intention. Cette singularité se pique visiblement, à l’égard de l’être historique de l’Église, de cultiver une différence plutôt que d’approfondir une communion. Pour voiler un peu cette impiété, pour cacher cette rupture, on nous amuse avec les diversités anecdotiques entre Paul et Jean, et avec l’opportunité de réaliser maintenant une synthèse entre eux deux : faux-semblant construit pour détourner l’opinion publique d’apercevoir la véritable alternative, qui est entre la tradition catholique et la nouvelle religion moderniste. On fournit à la place une fausse alternative : entre Paul et Jean. Ainsi il y aurait deux formes de pensée, deux systèmes du catholicisme, deux tempéraments et deux manières d’être chrétien, ces deux-là seulement ; la manière de Jean XXIII et celle de Paul VI ; c’est entre ces deux-là qu’il faudrait choisir ou plutôt faire une synthèse. De cette façon on nous fait le coup du choix prédéterminé, comme le monde moderne quand il nous propose comme alternative unique l’alternative entre le libéralisme et le socialisme (entre la « gauche socialiste » et la « droite libérale »), dissimulant l’alternative réelle qui est, jusque dans le domaine de l’économie, entre le désordre moderne de l’autonomie morale et l’ordre naturel du décalogue. Pareillement, on nous donne à croire que l’éventail des possibilités catholiques irait désormais de Jean XXIII à Paul VI, de Paul VI à Jean XXIII, point c’est tout ; l’idéal étant de trouver une synthèse qui unisse Jean et Paul.

Cette synthèse tant annoncée entre l’héritage de Jean XXIII et celui de Paul VI est une synthèse déjà faite. Déjà faite par leur commune appartenance à un même projet, disons dans la meilleure hypothèse à une même utopie, celle de l’adultère entre le monde et la foi, celle de l’alliance du moderne et du chrétien. L’un et l’autre règne manifestent une continuité parfaite en ce qui concerne les résultats inévitables d’une telle utopie, la destruction progressive de l’Église militante, destruction qualifiée d’autodestruction : destruction du catéchisme, destruction de la messe, destruction des livres sacrés. – Mais leurs intentions, objecte-t-on, leurs intentions ce n’était pas cela. – Leurs intentions au for interne, Dieu les connaît et les a jugées. Leurs intentions manifestées et déclarées par eux-mêmes, à supposer qu’il faille les tenir pour merveilleuses, n’ont cependant apporté aucune merveille à l’Église ni au monde. Ou plutôt, précisons-le, si l’un et l’autre règne ont apporté ou annoncé quelque merveille, l’ouverture à gauche, le pluralisme, le culte de l’homme, c’était une merveille selon les critères mondains et non point selon les critères catholiques. Précisons davantage encore : l’héritage le plus certain de ces deux règnes, l’héritage commun de Jean XXIII et de Paul VI est d’avoir installé, dans les pensées et les mœurs de l’Église même, le modernisme à la place de la tradition. Les auteurs et complices de cette substitution en ont dissimulé, différé ou récusé la constatation publique aussi longtemps qu’ils l’ont pu. Mais c’est bien cette substitution qui constitue l’héritage le plus net, le plus cohérent, le plus dense de Jean XXIII, de Paul VI et de leur concile. Un observateur méthodique et sûr, maître reconnu du téléobjectif historique, du microscope sociologique, de la tomographie idéologique, en a établi le constat, qui maintenant fait irrécusablement partie de l’état de la question :

« Un processus est désormais engagé dont on voit mal qui pourrait l’enrayer, et comment ; dont on mesure mal l’étendue réelle (…) ; dont se cherchent encore les formes, les formules, la légitimité. Mais comment n’y pas reconnaître la diffusion dans le domaine public de ce que Pie X dénonçait en 1907, sous le nom de modernisme et dont il fit tout pour préserver l’Église catholique ? Ce qu’il condamnait comme aberration prend de plus en plus caractère d’évidence collective. » [1]

« Un processus est désormais engagé dont on voit mal qui pourrait l’enrayer, et comment ; dont on mesure mal l’étendue réelle (…) ; dont se cherchent encore les formes, les formules, la légitimité. Mais comment n’y pas reconnaître la diffusion dans le domaine public de ce que Pie X dénonçait en 1907, sous le nom de modernisme et dont il fit tout pour préserver l’Église catholique ? Ce qu’il condamnait comme aberration prend de plus en plus caractère d’évidence collective. » [1]

Oui, c’est cela, c’est essentiellement cela qu’ont mis en marche le règne de Jean XXIII, celui de Paul VI et leur concile. C’est cela qu’ils ont opéré ou toléré, et ce qui nous importe le plus n’est pas de déterminer dans quelle mesure ils l’auraient toléré davantage qu’opéré. Quelle que soit la part de leur dessein volontaire dans ce qu’ils nous laissent en héritage, l’important est de bien discerner que leur héritage est exactement cela. Avec des nuances, des restrictions, des prudences constamment inopérantes, leur héritage c’est la revanche du modernisme, c’est son triomphe humainement aussi total qu’il peut l’être. Se réclamer de leur héritage, fût-ce avec la circonstance atténuante de ne pas bien discerner ce qu’il est, fût-ce dans une autre intention, contribuera toujours, qu’on le veuille ou non, à authentifier ce modernisme et à consolider son empire sur les esprits. L’héritage de Jean XXIII et de Paul VI comporte essentiellement une rupture. Pour restaurer la tradition, il faut une rupture avec cette rupture.

![]()

Il y a maintenant deux traditions dans l’Église, il y a deux héritages se disputant le nom catholique. Ils n’ont pas les mêmes titres, la même valeur, la même authenticité. L’un tire sa légitimité du système de valeurs reconnu par le monde contemporain, l’autre du témoignage de l’Église jusqu’en 1958. C’est que la révolution s’est faite tradition, la révolution a créé sa propre tradition, mais non plus à l’extérieur de l’Église ; à l’intérieur.

L’impiété filiale s’y transmet maintenant comme une sorte de piété.

A l’extérieur de l’Église, c’était par exemple le protestantisme :

– Pourquoi êtes-vous protestant ? demandait un jour saint Pie X.

– Parce que c’est la religion de mes ancêtres, dans laquelle mes parents m’ont élevé, répondait son interlocuteur.

– C’est la meilleure des raisons que vous puissiez me donner, reconnaissait le saint pape.

Mais aujourd’hui la tradition révolutionnaire a droit de cité à l’intérieur même de l’Église. On mobilise la piété filiale au profit de l’exemple et du souvenir du Saint-Père Jean XXIII et du Saint-Père Paul VI, alors que ce souvenir, que cet exemple sont ceux de l’impiété filiale à l’égard de l’être historique de l’Église : l’impiété énorme et scandaleuse d’avoir imaginé, d’avoir raconté, d’avoir fait croire que les hommes l’Église d’aujourd’hui sont plus charitables, plus humbles, plus évangéliques, plus lucides que ceux d’hier et d’avant-hier à qui nous devons pourtant de nous avoir transmis la foi chrétienne, tandis que ceux d’aujourd’hui ne savent même plus quoi au juste ils veulent transmettre. Impiété incroyable de deux papes qui ont le premier insinué et le second décrété que leur concile était plus épatant et plus important que tous les autres. Cet esprit d’impiété, c’est bien sous les règnes de Jean XXIII et de Paul VI et c’est bien par eux qu’il s’est répandu et installé en maître dans l’Église. Quand nous dénonçons cette impiété, c’est nous que l’on soupçonnerait volontiers de manquer en cela à la piété filiale, – à celle qui est due à ces deux pontifes. Tel est le paradoxe d’une situation où ne se trouvent pas en présence simplement la tradition et la révolution, simplement l’héritage et le refus, mais justement deux traditions et deux héritages. Situation bien connue en France, où depuis deux siècles s’est progressivement créée une tradition révolutionnaire, nouvelle tradition nationale ennemie de l’ancienne tradition nationale, comme le manifeste notre fête nationale du 14 juillet, antithèse de notre fête nationale de sainte Jeanne d’Arc.

Le refus de la tradition s’est lui-même constitué tradition en France. La tradition nationale (des grands ancêtres révolutionnaires) est de rejeter, la tradition française (de sainte Clotilde et de saint Louis). Partout ensuite dans le monde, à l’image de la France, une tradition moderne et humaniste s’est constituée pour prendre la place de la tradition classique et chrétienne. Partout, et maintenant dans l’Église.

Le refus de la tradition s’est lui-même constitué tradition en France. La tradition nationale (des grands ancêtres révolutionnaires) est de rejeter, la tradition française (de sainte Clotilde et de saint Louis). Partout ensuite dans le monde, à l’image de la France, une tradition moderne et humaniste s’est constituée pour prendre la place de la tradition classique et chrétienne. Partout, et maintenant dans l’Église.

Parfois l’on nous oppose que, même si nous avons raison, cela ne nous dispense pas de tout devoir de piété filiale envers les deux papes Jean XXIII et Paul VI ; et que nous leur devons au moins le manteau de Noé. A leurs personnes, je n’y contredis pas. Seulement le manteau de Noé c’est le manteau de Noé ; ce n’est pas faire de l’intempérance un modèle de tempérance. La connivence au moins apparente que Jean XXIII et Paul VI ont eue avec l’impiété moderne à l’égard de l’être historique de l’Église, on ne nous demande pas de fermer les yeux sur elle, on la brandit ostensiblement sous notre nez comme l’exemple obligatoire et définitif du progrès religieux. Le subir en silence serait être complice.

Mais ne pas le subir en silence fait une dispute qui ruine l’unité de l’Église : ceux qui l’assurent croient donc que l’unité de l’Église est de ne pas se disputer. Bien entendu il vaut mieux qu’il n’y ait pas de disputes ; il vaut mieux qu’il n’y ait pas deux ou trois papes en même temps, se disputant le pouvoir suprême. Cela pourtant n’est qu’un aspect en quelque sorte mineur de l’unité de l’Église. Leur impiété filiale cache aux puissants du jour la vérité sur le passé de l’Église, sur son être historique, sur ce qui lui est essentiel. Lorsqu’il y avait deux ou trois papes concurrents, c’était sans doute un grand malheur, mais beaucoup moins grand qu’aujourd’hui : car ces deux ou trois papes, rivaux pour le pouvoir, avaient cependant tous la même religion. C’était et c’est cela l’indispensable fondement de l’unité de l’Église.

Sur ce fondement s’édifie plus ou moins imparfaitement, plus ou moins misérablement l’unité d’amour de la communauté chrétienne. Sans ce fondement, l’unité et l’amour ne sont que verbiage ou despotisme : Quand deux ou trois papes se disputaient la tiare, non seulement ils avaient la même religion, mais tout le monde le savait, et savait clairement en quoi elle consistait. Le même Credo, le même Pater, les mêmes commandements, dans le même sens et la même interprétation, eodem sensu eademque sententia. Aujourd’hui on ne sait jamais plus si l’on a la même religion les uns et les autres, et à l’intérieur de l’Église conciliaire hiérarques, théologiens et fidèles ne sont pas près de tomber d’accord pour dire clairement en quoi consiste leur religion. Car s’il est une chose absente de l’héritage de Jean XXIII, de Paul VI et de leur concile, c’est bien une religion clairement définie.

![]()

Certes, il n’y a pas lieu de se plaindre d’avoir à se battre. Le combat spirituel, « plus rude que la bataille d’hommes », est pour chacun et il est de tous les temps. En outre, de tout temps ou presque, il y a dans l’Église militante la contradiction injuste et la persécution, comme l’ont connue saint Jean de la Croix et saint Grignion de Montfort, saint Alexis et saint Herménégilde, sainte Thérèse de Lisieux et sainte Jeanne d’Arc. Et puis encore, de tout temps ou presque, la guerre religieuse, celle que firent à l’Église du Christ les Juifs persécuteurs, comme saint Paul avant sa conversion, celle des communautés de la diaspora à travers l’empire romain, dénonçant efficacement les chrétiens aux magistratures persécutrices, comme Notre Seigneur lui-même avait été dénoncé ; la guerre religieuse que firent à la chrétienté les musulmans ; et les luthériens ; et les calvinistes ; en France, les « quatre états confédérés » analysés par Charles Maurras dans La démocratie religieuse [2] ; et en ce siècle, partout dans le monde, les communistes.

Mais la guerre dans l’Église, c’est autre chose encore. Ce n’est plus la bataille rangée ni la persécution de l’extérieur, c’est l’ennemi qui s’empare de la tour de contrôle, c’est l’Église occupée par un ennemi qui déclare : – La maison est à moi, c’est à vous d’en sortir [3]. C’est le pape lui-même condamnant Athanase mais cela ne s’est pas vu souvent, et surtout l’on n’avait pas vu la condamnation d’Athanase devenir héritage et tradition à l’intérieur de l’Église. Guerre totale. De l’intérieur même de l’Église, un despotisme, le pire de tous les despotismes, un despotisme spirituel, veut contraindre les âmes à lâcher prise, à renoncer aux vérités et aux pratiques religieuses telles qu’elles nous ont été transmises par nos ancêtres dans la foi : et cette contrainte s’exerce sous le nom catholique, c’est pourquoi l’apostasie imposée par voie d’autorité est dite une apostasie immanente, une apostasie qui conserve l’apparence extérieure de la société ecclésiastique, de la hiérarchie ecclésiastique, mais qui en vide la substance.

L’actuelle guerre dans l’Église contre la religion traditionnelle a été menée (et provisoirement gagnée) par trois alliés :

L’humanisme, que par abréviation nous disons maçonnique. C’est l’humanisme du XVIe siècle, passé au conformateur luthérien, et cetera, aujourd’hui philosophie commune des quatre états confédérés qui gouvernent les nations d’Occident : a) la fortune anonyme et vagabonde, b) la caste des technocrates libéraux, c) le show-biz des intellectuels cosmopolites, et bien entendu d) le foisonnement maçonnique.

L’humanisme, que par abréviation nous disons maçonnique. C’est l’humanisme du XVIe siècle, passé au conformateur luthérien, et cetera, aujourd’hui philosophie commune des quatre états confédérés qui gouvernent les nations d’Occident : a) la fortune anonyme et vagabonde, b) la caste des technocrates libéraux, c) le show-biz des intellectuels cosmopolites, et bien entendu d) le foisonnement maçonnique.- Secondement, la dialectique communiste, philosophie et surtout pratique la plus cohérente, aboutissement le plus logique des mythes humanistes et évolutionnistes.

- Troisièmement, ce que je ne puis appeler autrement que l’œcuménisme montinien, attitude d’ouverture syncrétique envers la modernité dans son ensemble beaucoup plus qu’à l’égard de chaque religion en particulier. Sous ce rapport, l’héritage de Jean XXIII, de Paul VI et de leur concile peut se caractériser comme la précaution systématique de ne mettre l’accent que sur la part (voire l’interprétation) du catholicisme qui est acceptée ou tolérée par l’humanisme maçonnique et par la dialectique communiste. L’œcuménisme montinien développe à l’intérieur de l’Église et encourage à l’extérieur un pluralisme où la religion catholique ne figure que sous le couvert de cette part acceptée ou tolérée. Cette part ainsi promue, isolée, utilisée, est-elle encore catholique ? Non, précisément dans la mesure où elle a été isolée et promue, pour être utilisée.

Quant au pluralisme en lui-même, tel qu’il est prôné et pratiqué par l’œcuménisme montinien, il est substantiellement identique dans la tradition maçonnique et dans le livre Démocratie française du président Giscard d’Estaing.

Le monde politique, moral et culturel qui gouverne en Occident est celui où les protestants n’ont droit de cité que dans la catégorie de la technocratie libérale et de l’humanisme maçonnique, et les catholiques seulement dans la catégorie connexe de l’œcuménisme montinien. Les religions sont admises, à la condition de converger en la religion de l’homme.

![]()

Ce désordre est irréversible, annonçait Gustave Corção dans l’un de ses derniers articles ; humainement irréversible. La restauration de l’Église militante est de l’ordre du miracle. Un miracle que nous devons demander et que nous pouvons espérer, encore que l’espérance théologale ne soit pas exactement cette espérance-là. Demandons à Dieu ce miracle, disait et répétait le P. Calmel. – Quelle attitude confortable et démobilisatrice, bougonnent à la cantonade les calculateurs : vous attendez le miracle sans rien faire ! – Ni le P. Calmel, ni Gustave Corção, ni Luce Quenette n’ont passé leur vie à ne rien faire et à attendre. Le miracle se prépare, la préparation passe par les hommes de bonne volonté, comme aux noces de Cana où il faut aller puiser de l’eau ; comme à Domrémy où Jeanne, par ses parents, par son curé, par les mœurs de la communauté avait d’abord été baptisée et élevée en bonne chrétienne ; comme sur le chemin du Calvaire, où Simon de Cyrène aide le Seigneur à porter la croix. Ni le P. Calmel, ni Gustave Corçâo, ni Luce Quenette n’auront vu de leurs yeux de chair le miracle d’une Église militante rétablie dans son entière splendeur.

Ce désordre est irréversible, annonçait Gustave Corção dans l’un de ses derniers articles ; humainement irréversible. La restauration de l’Église militante est de l’ordre du miracle. Un miracle que nous devons demander et que nous pouvons espérer, encore que l’espérance théologale ne soit pas exactement cette espérance-là. Demandons à Dieu ce miracle, disait et répétait le P. Calmel. – Quelle attitude confortable et démobilisatrice, bougonnent à la cantonade les calculateurs : vous attendez le miracle sans rien faire ! – Ni le P. Calmel, ni Gustave Corção, ni Luce Quenette n’ont passé leur vie à ne rien faire et à attendre. Le miracle se prépare, la préparation passe par les hommes de bonne volonté, comme aux noces de Cana où il faut aller puiser de l’eau ; comme à Domrémy où Jeanne, par ses parents, par son curé, par les mœurs de la communauté avait d’abord été baptisée et élevée en bonne chrétienne ; comme sur le chemin du Calvaire, où Simon de Cyrène aide le Seigneur à porter la croix. Ni le P. Calmel, ni Gustave Corçâo, ni Luce Quenette n’auront vu de leurs yeux de chair le miracle d’une Église militante rétablie dans son entière splendeur.

Mais ils y ont travaillé sans répit, sachant pourtant que ce serait un miracle. Sachant aussi que ce miracle ne passerait point par de simples cataplasmes de confiture doucement appliqués sur une gangrène galopante.

Jean Madiran dans Itinéraires 226 (septembre-octobre 1978), p. 9-22.

[1] – Émile Poulat dans Le Monde du 26 août 1978.

[2] – Ouvrage réédité en juillet 1978 par les Nouvelles Éditions Latines.

[3] – Sur ce chapitre, je ne voudrais pas priver mes lecteurs du souffle ou plutôt de l’haleine d’un texte paru dans Le Monde du 25 août, sous la signature d’un Xavier Grall, réclamant du pape : « Il lui faudra trancher. Et d’abord dans le vif d’un misérable schisme dont le crime n’est pas de vouloir garder faste et beauté à un rite qui assurément se dégrade, mais de cacher sous de vénérables surplis des cœurs noirs et si malfaisants qu’ils délèguent leur évêque – celui d’Écône – en Amérique du Sud afin de bénir des tyrans infâmes qui passent sans sourciller de l’office du matin à l’officine de torture (…). Il faudra bien qu’un jour le successeur de Pierre retranche de la communauté des fidèles ces hommes de sang qui, de Santiago à Buenos Aires, se réclament du catholicisme pour asseoir leur pouvoir. Il y a là une nécessité urgente, etc. » L’auteur est un tenant de la pureté évangélique, version modernisée, au nom de laquelle on juge désormais non plus les actes mais, comme Dieu, les cœurs : les « cœurs noirs et si malfaisants ». Quant aux actes, il les invente : que Mgr Lefebvre aurait été « délégué » par qui que ce soit en Amérique du Sud, et qu’il y aurait « béni » des « tyrans infâmes » supposés ou réels. Les premiers chrétiens semblablement furent accusés de l’incendie de Rome. Aujourd’hui on peut aussi, même dans Le Monde, écrire n’importe quoi, quand c’est avec l’excuse absolutoire de la bonne cause. Quelle bonne cause ? Ici, celle non pas seulement de discréditer par la calomnie, mais encore de « retrancher de la communauté catholique » les chrétiens restés fidèles à ce que furent officiellement l’héritage et la tradition de l’Église jusqu’en 1958.